MEMÓRIA, VERDADE & DITADURA

As vítimas quase esquecidas de uma história que não acabou

Sexta, 03/01/2025, 08:23

Em reportagem especial, o Dol mostra vítimas quase esquecidas e a luta pela memória e verdade quase 40 anos depois do fim da ditatura cívico-militar.

A luta pela democracia durante a Ditadura Cívico-Militar (1964-1985) se estende pelo fio do tempo tecido por gente do povo, cuja ousadia foi se opor aos desmandos e reivindicar direitos como cidadãos livres diante de tempos regidos pelo absurdo. Como punição, não foram poucos os que sofreram com prisões ilegais, tortura, desaparecimento compulsório e morte. Essa página infeliz da história do Brasil traz personagens como o sindicalista Virgílio Sacramento, morto em 1987, no município de Moju, na região nordeste do Pará, e a ex-líder estudantil Eneida Canedo Guimarães dos Santos, que atravessou os “Anos de Chumbo” na clandestinidade e viveu a redemocratização em terras paraenses.

No Pará, a exemplo de outros Estados, o enfrentamento à ditadura contou com agricultores, pescadores, extrativistas, indígenas, sindicalistas, religiosos, operários, estudantes e muitos outros. Alguns deles sobreviveram para contar suas histórias, mas outros, não. Tombaram e permanecem insepultos, material e simbolicamente. Também estiveram nessas trincheiras homens de ampla liderança e atuação social, como o ex-deputado e advogado Paulo Fonteles e o deputado estadual constituinte e advogado João Batista, vítimas fatais da violência política herdada do aparelho repressor, em funcionamento mesmo depois do fim “oficial” dos governos militares.

Pelo direito à essa memória, há um trabalho lento, minucioso e cheio de percalços de ativistas abnegados, dedicados para que o esquecimento não engula parte tão trágica e importante da história do país. Essa luta, quase sempre silenciosa e frequentemente inglória, deu inédito acesso a informações acerca de bárbaras violações como as ocorridas contra Fonteles, Batista e Rubem Paiva, no Rio de Janeiro, figura central do filme “Ainda estou aqui” (2024), de Walter Salles. Porém, a grandiosidade e relevância desse esforço conjunto não se detêm aos casos famosos e abrangem também os crimes de Estado cometidos contra pessoas anônimas ou pouco conhecidas, a imensa maioria de vítimas dos agentes da ditadura, nas cidades, no campo e em territórios indígenas.

Quase 40 anos depois do fim da ditadura, os ecos da violenta repressão contra os opositores do regime ainda assombram o Brasil. São fantasmas criados pelas tentativas de apagamento da memória coletiva acerca das gravíssimas violações ocorridas no período e prolongadas até bem depois da chamada transição, pontuada com a promulgação da Constituição de 1988. São sombras projetadas pelas histórias não contadas de homens e mulheres destituídos de direitos por quem deveria assegurá-los: o Estado. As luzes para pôr fim à essa escuridão vêm pelas vozes dos que foram silenciados na época, uma iluminação possível quando essas histórias vêm à tona e permeiam o debate público.

Um estranho atropelamento, em 1987

Em Outeiro, distrito de Belém, Elias Sacramento, 49 anos, vive próximo à Praia Grande, em um sossego doméstico com a família externado numa casa repleta de livros com um amplo quintal, onde tomamos o café da tarde após uma detalhada conversa sobre o pai dele. Por trás da tranquilidade no lar, há um Elias que moveu suas energias durante toda a sua vida para honrar a memória do pai, o sindicalista Virgílio Sacramento, morto em 5 de abril 1987, em circunstâncias até hoje mal explicadas. Virgílio está listado junto com outros 74 líderes sindicais no documento “Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da Justiça de Transição”, organizado e publicado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2013.

Em um dos quartos da casa transformado em escritório, Elias me mostra as publicações dele acumuladas ao longo da trajetória acadêmica que abordam a atuação do pai e episódios de violência política durante o regime militar. Não à toa, ele se tornou historiador. Com evidente paciência, o pesquisador me exibe também os recortes de jornais, fotografias e documentos de época. Ele era só um menino de 11 anos e 38 anos depois ainda chora a perda de Virgílio. “Ainda dói, em todos nós. Meu pai morreu a menos de um quilômetro da nossa casa”, recorda.

Em uma das primeiras fotos exibidas, há uma estrada precária com marcas de pneus, em Moju, no nordeste paraense. Elias me aponta na imagem onde ficava o lar humilde onde Virgílio vivia com a esposa e criava dez filhos. Pela luta à frente do sindicato dos trabalhadores rurais do município, o líder sindical foi assassinado, diz o filho. Devido a uma investigação malfeita acerca do ocorrido, numa história cheia de lacunas e sem a inclusão de testemunhas-chave e desprezo às demandas da comunidade local, Virgílio entra para os registros oficiais como vítima de um mero atropelamento.

“Ficou o dito pelo não dito. Não tínhamos condição, forças econômicas para contratar advogado e tudo mais. Quem eram os advogados que ajudaram um pouco? Eram de movimentos sociais, da CPT (Comissão Pastoral da Terra), da CUT (Central Única dos Trabalhadores). Motorista foi preso, né? Eu tô no meu terceiro carrinho, o meu primeiro eu não lembro da placa, mas eu nunca vou esquecer a placa do caminhão que matou meu pai. Era PT-1189, uma placa de Paragominas”, relata.

Elias coloca sob suspeita a movimentação de um caminhão com placas de Paragominas, prestando serviço para o município de Tailândia e circulando por vias de Moju, em um domingo à tarde. Para o filho de Virgílio, a presença do veículo naquele dia da semana e naquele horário não era nada comum para época. Nas fotos de família, o funeral do lavrador surge como ato político por justiça e pelo fim da perseguição política de líder sindicais e da comunidade da região. No local da morte, até hoje consta um cruzeiro, ponto de lembranças e atos públicos pela lembrança do pai de família e agricultor.

O historiador Elias Sacramento, sobre a morte do pai, o sindicalista Virgílio: "é o que a ditadura fez, é o que ela plantou, é que ela incentivou”.

Na mira da pistolagem

Com a morte de Virgílio, o impacto para a família foi imediato. Era o trabalhador que garantia o sustento da casa e sua intenção ao mudar para o Moju era melhorar de vida e assegurar educação para das crianças. Com a partida precoce, quem precisou se desdobrar para manter a renda familiar foi a mãe deles, dona Maria do Livramento, hoje com 77 anos. A Elias, o sexto filho, e para as outras crianças restou uma rotina dura. Não foram raras as vezes em que ele necessitou atuar como ambulante, vendendo chope, pupunha, laranja e outros itens, já na sede do município, para onde a família migrou depois da morte do patriarca.

A vida política de Virgílio se assemelha a de muitos cidadãos que foram perseguidos e morreram na ditadura brasileira e também no chamado período de transição. A aproximação com a igreja, a organização em comunidade e o enfrentamento do poder constituído marcaram a vida do ativista. Elias explica que o pai nunca foi contra a produção ou a grandes projetos na região, mas se interpôs a empreendimentos que pressionavam os pequenos agricultores a sair de seu local de origem e cometiam injustiça contra esses trabalhadores rurais.

Veja o documentário de Valério Gomes e Gutemberg Guerra, realizado em colaboração com a família Sacramento

Ele também revela a dinâmica que vigorava depois de 1985, quando os militares perdem o poder: “é o que ficou, é o que a ditadura fez, é o que ela plantou, é o que ela incentivou”. Nos anos dos governos dos generais, a caça aos opositores ao regime partia eminentemente dos quarteis, explica Elias. Nesse contexto, a perseguição aos comunistas, aos guerrilheiros, como os do Araguaia, ocorria com direcionamento e ação das Forças Armadas. “Quando chegou ao fim, eles foram se concentrando nos quartéis e o trabalho de dar conta os opositores passou para as milícias, passou a ser feito pela pistolagem, se tornou uma prática civil”, resume.

A busca por Justiça da família, na época, foi limitada pela falta de recursos. Elias conta que organizações e entidades ligadas a defesa de trabalhadores pressionaram as autoridades para uma investigação correta, no entanto, o inquérito foi encerrado e a morte classificada como resultado de um acidente. “Não tivemos condições de exigir que a apuração fosse feita da maneira correta. Mesmo com todas as mobilizações, não foi pra frente”, comenta.

Um ribeirinho que virou sindicalista

Virgílio Sacramento é um dos 75 sindicalistas listados pela secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, em 2013, no documento "Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da Justiça de Transição".

A história de Virgílio começa ainda em Limoeiro do Ajuru, na região do Baixo Tocantins, no Pará, onde ele nasce, em 1942. Lá, ele trabalha como como lavrador e extrativista e se casa com Maria do Livramento. O casal parte para Tomé-Açú, na década de 1960, em busca de novo trabalho, principalmente, nas lavouras de pimenta-do-reino. Com a crise nesse cultivo, a família segue para Moju, em 1977, para se integrar aos grandes projetos agroindustriais que se instalaram na região depois da abertura da rodovia PA-150.

É nesse lugar que Virgílio se torna sindicalista, chegando a presidir o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Moju. Seu engajamento se torna um incômodo para fazendeiros e empresários da agroindústria. Na região, Virgílio também ajuda a fundar o Partido dos Trabalhadores (PT), iniciativa política que ganhou força no país depois das greves encabeçadas por um operário barbudo do ABC Paulista: Luís Inácio Lula da Silva.

Por atuar diretamente na defesa de trabalhadores, Virgílio chegou a ser preso duas vezes e Elias conta que, antes de morrer, o pai estava cotado como candidato a prefeito de Moju por sua forte representação entre as comunidades. Em 1987, o enterro de Virgílio virou uma grande marcha contra os desmandos no período de transição para a democracia e contra a violência na luta pela terra.

Elias detalha que a família nunca conseguiu provar a relação do acidente com o caminhão e as barbaridades realizadas pela ditatura ainda no período de transição democrática, porém, o nome de Virgílio sempre constou nos arquivos do Serviço Nacional de Inteligência (SNI) dos governos militares, como alguém a ser monitorado, como um agente perigoso para o regime.

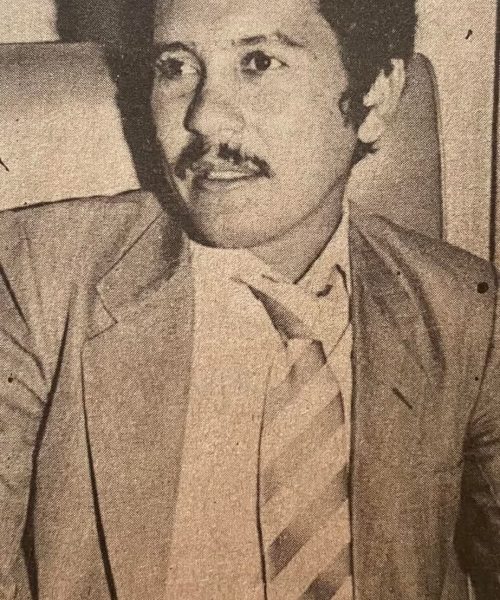

Pistolagem, resquício da ditadura, fez de João Batista uma vítima após o fim o regime militar

Morto com tiro na cabeça diante da esposa e dos filhos, em 1988

O advogado e deputado constituinte João Batista foi assassinado no ano seguinte em que Virgílio morreu. Diferente do lavrador morto em um suposto atropelamento em Moju, Batista foi vítima de quatro atentados à bala, tombando no último, no dia 6 de dezembro de 1988, na Av. Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, em Belém. Não houve dúvida de se tratar de um crime encomendado: ele foi alvejado na cabeça dentro do próprio carro diante de toda a família. Um trauma incontornável, como conta a viúva dele, a ex-deputada Sandra Batista, hoje com 64 anos.

“A minha vida virou de cabeça para baixo, eu estava com três crianças pequenas, a mais velha com 5 anos, a outra com 4 e o menino com dois. Desorganizam toda a vida da gente. Fiquei muito ameaçada, porque eles achavam que eu tinha visto o pistoleiro, mas só vi de costas. Quando vi a minha filha gritar e vi o Batista cair em cima, eu peguei a arma, instintivamente, da bolsa que ele tinha, eu abri a porta do carro e tentei, mas não consegui atirar”, relembra Sandra, que na época tinha apenas 29 anos.

Antes de João ser morto, ele havia subido à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para denunciar novas ameaças de morte, incluindo a de um coronel da Polícia Militar. Vale lembrar que 1988 foi um ano de eleições municipais, o que aumentou a tensão em um cenário já inflamado. Por ser um dos mais aguerridos defensores da reforma agrária, com uma ampla atuação em várias regiões do Estado, o deputado já tinha sofrido outros três atentados, sendo um deles ocorrido na BR-316, na altura do município de Santa Izabel do Pará.

Sandra relata que a família estava sendo monitorada bem antes do dia do crime. “Ele tinha ido me buscar na casa da minha mãe, onde eu estava com as crianças. Na hora que chegamos em casa, que ele dobrou para garagem e teve que parar numa lombada, o pistoleiro saiu detrás de uma árvore e se aproximou”, relembra. Daí em diante, Batista entrou para história como um dos mortos na luta pela terra, integrando uma grande lista, que inclui o também advogado Paulo Fonteles, assinado em 11 de junho de 1987, em um posto de combustível, na BR-316, na altura onde hoje fica a entrada para a Rodovia PA-438, a Alça Viária. Fonteles saía de Belém rumo ao município de Capanema antes de ser alvejado.

Um processo parado na Justiça por 15 anos

O assassinato de João Batista causou grande comoção e manifestações nos dias seguintes. A luta da família por justiça, segundo Sandra, engatou num cipoal de omissões e burocracias, envolvendo delegados substituídos e uma série de juízes se declarando suspeitos para julgar o caso. A viúva conta que o processo judicial ficou 15 anos parado, sendo que um dos executores de Batista, Roberto Cirino, apelidado de “Robertinho”, foi assassinado em 1989, quando já estava preso, no presídio de Americano, sem ser julgado.

Somente Péricles Moreira, um dos pistoleiros envolvidos no homicídio, foi sentenciado, cumprindo a pena no Estado do Maranhão. Depois foi posto em liberdade, mas também foi assassinado, quando participava de uma vaquejada, de acordo com Sandra. Os fazendeiros suspeitos de serem os mandantes do crime foram excluídos da ação por falta de provas.

“O crime do latifúndio é muito difícil de ser julgado, porque é um crime organizado, é uma organização criminosa. Geralmente, o pistoleiro não tem contato com os mandantes, o contato é com o intermediário, que faz tudo: contrata, paga, aponta os alvos. No caso de Batista e do Fonteles, foi mais difícil ainda. Eles tinham uma atuação ampla, em várias regiões, como ativistas. Os mandantes, grandes fazendeiros, se organizaram em um ‘pool’ para planejar as mortes. Ficou por isso mesmo”, relata Sandra.

A luta pela memória de João Batista perdura até hoje e ainda enfrenta resistência. Sandra traz um dos episódios, relativamente recente, em que precisou intervir para que ele fosse lembrado como deputado constituinte. “Não queriam incluir a foto dele na galera de parlamentares constituintes, porque ele não tinha assinado. É claro (que não poderia assinar), ele foi assassinado. Brigamos na ocasião dos 30 anos da promulgação da Constituição do Estado e conseguimos receber a medalha em nome dele”, comenta.

Sandra Batista diz que se reergueu a partir da luta política, após a morte do marido. Ela foi vereadora, deputada estadual e vice-prefeita de Ananindeua, atuando em causas que João também havia trabalhado, como a defesa de trabalhadores do campo. Acompanhou também o trabalho da Comissão Estadual da Verdade do Pará, desempenhado por nomes como o de Paulo Fonteles Filho e Egídio Sales Filho, na Alepa.

Veja o vídeo postado na página em memória do deputado João Batista

Luta pela terra

João Batista é uma das vítimas de crimes que podem ser relacionados às políticas fundiárias que os militares reservaram para a Amazônia em 21 anos de suspensão da democracia, segundo Sandra. Ela explica que o deputado assassinado entra de cabeça para defender agricultores e o direito deles ao acesso à terra, na década de 1980. Aberturas de estradas, como a Belém-Brasília e a Transamazônica, os incentivos fiscais a grandes empreendimentos, a corrida por pedaço de terra e por melhoria de vida por trabalhadores pobres de todo o Brasil e a cultura autoritária de um regime sem compromisso com a redução das desigualdades sociais: tudo contribuiu para engrossar o caldo desses conflitos agrários.

Batista, Fonteles e sindicalistas como João Canuto (assassinado em 1985), Virgílio Sacramento e Expedito Ribeiro de Souza (assassinado em 1991) são apenas algumas das lideranças mortas nesse contexto. Muitos deles vítimas após o fim do regime, mostrando que a ditadura milita deixou tentáculos ativos que reverberam na violência política contra os movimentos sociais em atuação no território paraense.

Fotos/Reprodução

Eneida Guimarães, outra vida sob o codinome Isabel

Numa tarde comumente quente de Belém, sentada à frente da parede da sala de casa, forrada com onze porta-retratos, Eneida Canedo Guimarães dos Santos me conta que que já foi Isabel e as imagens resumem a vida dela entre idas e vindas entre Goiás, São Paulo, Bahia, Maranhão e, finalmente, o Pará. Uma trajetória de 80 anos, que rechearia, sem exagero, o enredo de um potente filme sobre o Brasil dos anos 1940 aos dias de hoje.

Nascida em uma fazenda goiana, Eneida tinha tudo para ter seguido a cartilha tradicional de grande parte das mulheres de sua geração. Porém, o engajamento político contra a ditadura militar desde muito jovem reservou a ela a organização camponesa, a resistência e a consequente clandestinidade nos “Anos de Chumbo”.

Atualmente, Eneida mora em um simpático apartamento cuja porta de entrada dá para uma pequena floresta, na capital paraense. Tem hábitos comuns, como o de fazer pães caseiros, e me recebeu com alegria para contar com paciência o que foi para ela e a família sobreviverem durante a ditadura militar. Anistiada política, Eneida começou se engajar politicamente ainda em Goiânia, na Juventude Estudantil Católica (JEC), em uma escola de ensino religioso, de onde foi expulsa pela diretora sob a alegação de “incompatibilidade de gênio”, na década de 1960.

Em 1962, conheceu a União Nacional dos Estudantes (UNE) com a programação cultural da entidade, que rodava pelas capitais brasileiras levando atrações artísticas e debates. Apresentadas pela UNE, peças como “Quatro quadras de terras” influenciavam os jovens da época, ampliando horizontes e percepções sobre a realidade deles, segundo Eneida. “Com essa peça, percebi que a realidade retratada ali não era distante da minha”, comenta. A partir daí, as contestações pessoais e políticas ganharam enorme proporção pra ela, uma verdadeira revolução interna, com direito ao término de um noivado, que se arrastava sem futuro. “Já não fazia sentido para mim”, relembra.

Era o tempo de ingressar na Ação Popular (AP), um grupo que encampava movimentos como a JEC, a Juventude Operária Católica (JOC) e a Juventude Universitária Católica (JUC). Nisso, a ditatura brasileira já tinha começado e Eneida mergulhou na militância, inclusive sendo detida algumas vezes, sem consequências mais graves, no entanto. Presidente do Diretória Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Católica de Goiás, entre 1965 e 1968, ela recorda, por exemplo, do assassinato do estudante secundarista Edson Luís Lima Souto, em restaurante do Rio de Janeiro, em 1968. A morte dele gerou protestos por todo o país. Em Goiânia, ela também participou dessas manifestações.

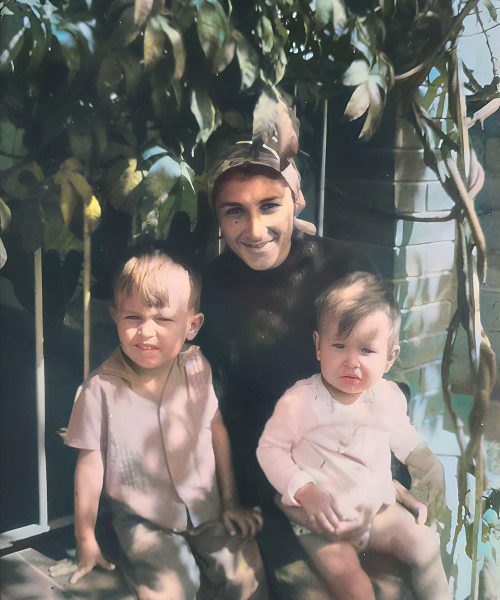

Marcos e Eneida, nos rincões baianos: filhos nascidos na clandestinidade

Amor e revolução

Nesse tempo, ela conheceu um engenheiro agrônomo, vindo de Viçosa, Minas Gerais. Era Marcos Casteli Panzera, com quem noivou em menos de nove meses após começar a namorar. Para a família dela, era esse rapaz bem formado e sociável que a afastaria do caminho da militância. Essa crença foi forte até o dia em que Marcos foi preso, também por atuação política na Ação Popular, em 1967.

Ninguém desconfiava que o noivo estivesse organizado politicamente, conta Eneida. Quatro dias depois de ser preso, Marcos foge das dependências do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), em Goiânia, e procura a noiva, que estava na fazenda dos pais dela. Ele resume o que lhe aconteceu, pede para que ela fuja com ele e depois desaparece. Mais tarde, Eneida também é detida no DOPS. Por três noites, passa por interrogatórios e tortura psicológica para que contasse sobre o parceiro e também é levada para uma unidade do Exército, antes de ser liberada.

Mal sabia Eneida que é a partir dessa prisão que a vida dela muda totalmente, numa saga que inclui a organização de trabalhadores nos rincões do Brasil, a proximidade com a luta armada e a clandestinidade sob o codinome de Isabel da Conceição Nascimento Xavier. Segura na militância, Eneida fica sabendo do paradeiro de Marcos por informações dos pais dele e se mantém.

Depois de detida, Eneida permanece ainda em Goiás até receber notícias definitivas do destino do noivo, já na clandestinidade. Só o encontraria em São Paulo, após a ajuda de Helenira Rezende de Sousa Nazareth, um nome que está na história por ter sido uma das guerrilheiras desaparecidas na região do Araguaia. Helenira consegue colocar o casal frente a frente, num encontro emocionante no Cine Casablanca, na capital paulista. Depois disso, Eneida ainda passou por um escrutínio da direção da Ação Popular pela “insurgência” de procurar Marcos. Posteriormente, ela contraria sua família para viver sua revolução na Bahia, onde o noivo já vivia como Neco, o apelido vindo do novo nome dele: Nelson Xavier.

Fotos/Reprodução

Clandestinos na Chapada Diamantina

Juntos, passaram de 1969 até 1974 nos rincões baianos, inclusive trabalhando em uma fazenda de cacau. No pequeno distrito de Itanajé, distrito de Livramento de Nossa Senhora, na Chapada Diamantina, Isabel e Neco fizeram sua vida e sua história, tecendo laços de amizades, conscientizando politicamente trabalhadores e tentando melhorar a vida dos que ali habitavam, conforme estava orientado pelo grupo político a que pertenciam.

“Vivemos como eles, não poderia ser diferente. Carreguei lata d’água na cabeça, lavei as roupas na beira do rio. Voltei lá 35 anos depois. Apesar de me apresentar como Eneida, todos me chamaram de Isabel. Muitos lembraram que Neco ajudou a aposentar vários trabalhadores rurais dali. Aquilo foi fundamental, trouxe dignidade, melhorou a vida deles. Também ensinei a ler e a escrever muita gente, dava aula. Havia ali um sentimento de amizade e gratidão”, diz.

Na Bahia, entre a dura vida rural e idas a Salvador para encontrar figuras históricas que participaram da resistência, Eneida viveu como Isabel o sonho de mudar o Brasil, criou raízes na Chapada Diamantina, pariu e criou seus três filhos: Mauro, Jorge e Maurício. Em casa, em Belém, quase 60 anos depois, ela ainda lembra quando foi posta confrontada por dirigentes da AP para decidir se o compromisso dela era com luta ou com amor: achou a pergunta sem cabimento, porque para ela as coisas estão intimamente ligadas. “Fiquei tão inibida, em choque com uma pergunta dessa. Eu não sabia responder”, me conta.

Um novo lugar, uma nova esperança

Ela me mostra a foto em preto e branco de uma pequena igreja lotada, onde batizou os três filhos ao mesmo tempo. “Isso aqui foi pouco antes de a gente ir embora, porque já estava muito perigoso. A ação no Araguaia já havia caído e a direção do partido, preocupada com a nossa segurança, orientou para que saíssemos de lá às pressas”, rememora. O contexto é a furiosa reação da ditadura aos comunistas, que deixou um rastro de horror no Araguaia e se estendeu a episódios históricos como “A chacina da Lapa”, em 1976, quando morreram lideranças do PC do B, como Pedro Pomar.

Foi o tempo de seguir para o Maranhão, onde a família passou alguns anos sem informações devido ao desmonte da direção do PC do B. Depois da Lei da Anistia, de 1979, a família de Eneida chega ao Pará, então assumindo os nomes originais, no município de Santo Antônio do Tauá. Neco trabalhava coordenando as atividades da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase), no nordeste Paraense, mas ia sempre a Belém. Depois de morarem no Tauá, passaram ainda por Castanhal e, só em 1984, mudaram para a capital.

Aos que participaram dos grupos de resistência, a vida continuava difícil, inclusive para arrumar trabalho e sustentar a família. Em Belém, marido e mulher abandonaram os nomes militantes, embora Marcos seja até hoje conhecido como Neco, integram os filhos em escolas de ensino regular e trabalharam em órgãos públicos, incluindo também a Fundação do Bem-Estar Social do Pará (Fbesp).

Eneida conseguiu sua anistia política em 2008. No processo, ela descobriu que ficou invisível para os militares por todo o tempo em que esteve clandestina. Porém, notou que seu nome estava incluído no cadastro do Serviço Nacional de Inteligência (SNI) bem depois do fim da ditadura. Sobre a conjuntura atual, Eneida defende que as tentativas de golpe sejam debeladas e golpistas paguem pelos seus crimes, sem anistia. Para que barbaridades como a repressão, como a que ocorreu contra trabalhadores da região do Araguaia, não se repita.

Eneida Guimarães aos 80 anos: memória viva da resistência à ditadura cívico-militar

Mortos, desaparecidos, quase esquecidos

Angelina Anjos, Paulo Fonteles, o cartunista Paulo Emmanuel e Moisés Alves, atual presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa): trabalhos na Comissão Estadual da Verdade

No Pará, o esforço pela memória e pela verdade une ativistas de Direitos Humanos, familiares de vítimas e quem viveu na pele o peso da repressão política, principalmente, da Ditadura Militar, que usurpou a democracia brasileira entre 1964 a 1985. Não são poucos os mortos, desaparecidos e torturados na luta pelo retorno da democracia no país, incluindo pessoas vitimadas no período de transição até nova Constituição de 1988.

De acordo com Angelina Anjos Cavalero, uma das organizadoras do relatório da Comissão Estadual da Verdade e da Memória, o trabalho da Comissão Estadual foi iniciado em 2014, sendo um mergulho profundo no passado recente com avanços para o direito à verdade e à memória, mas também um desgaste, muitas vezes, pessoal diante dos desafios e dificuldades. Ela narra a falta de recursos para manter o fórum ativo e realizar o trabalho. Ainda assim com todas as pedras no caminho, foram coletados dezenas de depoimentos acerca de episódios que necessitam de revisitação para que essas histórias não se repitam e se faça justiça às vítimas.

“Não havia orçamento para a Comissão, mas fizemos o trabalho, muitas vezes gastando dinheiro do nosso próprio bolso”, destaca. Angelina almeja que as recomendações listadas no relatório se transformam em políticas públicas. “Quando se esgota o trabalho da sociedade civil, é hora de o Estado brasileiro assumir suas responsabilidades”, pontua.

Ela também exalta à memória do ex-vereador e ativista Paulo Fonteles Filho, morto em 2017. Ele empresta o nome ao conjunto de livros que reúne as informações do relatório da comissão paraense. Junto com o membro da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) Egídio Sales Filho, também falecido, Paulinho, como era conhecido, foi um dos mais entusiasmados ativistas que deram tempo e energia para a produção do relatório. Paulinho se dedicou à causa pelo espírito público e consciência da relevância do tema, mas também por ter sido uma vítima direta da ditadura, detido quando ainda era um bebê por ser filho dos militantes comunistas Paulo Fonteles e Hecilda Veiga.

Em nome do pai

Falecido em 2017, Paulinho Fonteles honrou o legado do pai, o ex-deputado e advogado Paulo César Fonteles, trabalhando pela memória e verdade das vítimas da ditadura cívico-militar

A Comissão Nacional da Verdade foi instituída pela Lei 12.528/2011, promulgada pela então presidenta Dilma Rousseff, os trabalhos iniciaram em 2012, quando no Pará foi articulado o Comitê Paraense pela Verdade, Memória e Justiça, presidido por Egídio Sales Filhos. O coletivo reuniu entidades da sociedade civil, com Conselho Regional de Psicologia, Sindicato dos Jornalistas do Estado do Pará (Sinjor), OAB e a entidade Levante Popular da Juventude, além da Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade do Estado do Pará (UEPA) e Universidade da Amazônia (Unama).

Um dos feitos importantes do Comitê foi a restituição dos mandatos dos políticos paraenses cassados com o Ato Institucional N° 5 (AI-5), de 13 de dezembro de 2018. Simbolicamente, a Assembleia Legislativa do Pará devolveu os mandatos do governador Aurélio do Carmo e do vice-governador newton Miranda e de mais 10 deputados. Angelina acrescenta que o Comitê gerou musculatura social para embasar a Lei estadual 7.802, de 31 de marco de 2014, que criou a Comissão Estadual da Verdade do Pará, cujos trabalhos iniciaram em setembro de 2014.

No Estado, esse trabalho se prolongou por oito anos e gerou um sólido e extenso documento, publicado em 2022. Embora incompleto, por se tratar de um esforço contínuo e coletivo, o trabalho apresenta um amplo panorama das violações que agentes do regime cometeram em território paraense, além de dar voz a personagens impactados pela repressão dos militares. Principalmente, episódios pouco conhecidos ou quase esquecidos, tema central desta reportagem.

O livro se soma ao esforço público de apurar as violações de direitos humanos de um passado histórico de nosso país, período de regimes ditatoriais que ocorreram entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, conforme identifica a Comissão Nacional da Verdade. A publicação expõe casos quase nunca mencionados como ataques a indígenas por forças militares, como os direcionados aos Aikewara, também conhecidos como Suruí, que até hoje vivem na região do Araguaia.

No Pará, o livro é organizado por Angelina Anjos Oliveira, Ismael Machado, Marcelo Zelic, Marco Apolo e o deputado estadual Carlos Bordalo.

Jarbas Vasconcelos do Carmo, secretário estadual de Igualdade Racial e Direitos Humanos: ações de não-repetição das violações da ditadura. Foto: David Alves/Agência Pará

Para que nunca mais se repita

O secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEIRDH), Jarbas Vasconcelos do Carmo, afirma que, no Pará, há um esforço em conjunto com o governo federal para implementar políticas de não repetição, detalhadas nos relatórios nacional e estadual que tratam do direito à verdade e à memória. Dentre as ações, o secretário explica a intenção de implantar um Museu Estadual da Memória e da Verdade e transformar a “Casa Azul”, atual sede do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), em Marabá, no Memorial “Gabriel Sales Pimenta”.

Jarbas explica que o memorial seria instalado onde antes foi usado como um “centro de triagem” do Exército para reprimir trabalhadores rurais, ribeirinhos, indígenas e outros opositores do regime militar, nas regiões sudeste e sul do Pará. O nome de Gabriel Sales Pimenta é emblemático como defensor dos direitos humanos no Estado. Advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, ele foi morto no dia 18 de julho de 1982, pelo pistoleiro Crescêncio Oliveira de Souza, com três tiros pelas costas. Gabriel começou a ser ameaçado de morte em dezembro de 1981, depois que conseguiu uma liminar de posse em favor de 128 ocupantes da Fazenda Pau-Seco.

Para efetivação do Memorial, cabe ainda negociação entre Ministério dos Transportes para a cessão do imóvel ao Ministério dos Direitos Humanos, de acordo com o secretário. Ele explica ainda que a instalação de um espaço de memória na região é fundamental como ação de não-repetição, para não deixar esquecer episódios com as perseguições, torturas e mortes relacionadas à Guerrilha do Araguaia, por exemplo.

O secretário também detalha que há um projeto para a criação do Museu da Verdade e da Memória do Pará, que pode ser instalado onde funcionou o DOPS, em Belém. O espaço deve abrigar exposições permanentes e temporárias e destacar episódios de violações de direitos humanos de vários períodos históricos.

Jarbas cita alguns casos simbólicos, que podem constar nesse acervo: o massacre do Brigue Palhaço, em 1823; o genocídio ocorrido na Cabanagem entre 1835 e 1840; e a morte do estudante de Engenharia Elétrica César Leite, assassinado aos 19 anos, no pavilhão F, sala 2, no campus da UFPA (Guamá), no dia 10 de março de 1980, por um tiro de revólver disparado pelo agente da Polícia Federal. O secretário informa que o projeto está em fase de conclusão.

Lembrar para não esquecer

No dia 31 de março, a ditadura cívico-militar chega ao poder.

No dia 28 de agosto é criada a Lei no 6.683, conhecida como Lei da Anistia.

No dia dia 5 de outubro, é promulgada a nova Constituição Nacional.

No dia dia 5 de outubro, é promulgada a nova Constituição Nacional.

No dia 4 de dezembro, é criada a Lei no. 9.140, que reconhece como mortas as pessoas desaparecidas políticos entre 1961 e 197.

No dia 26 de abril, começa a 1ª das 11 Conferências Nacionais de Direitos Humanos realizadas até 2008.

É criada a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, subordinada ao Ministério da Justiça.

No dia 28 de agosto, é instalada a Comissão de Anistia, para analisar os pedidos de indenização de casos ocorridos entre 1946 e 1988.

Comissão Nacional da Verdade é prevista no Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

No dia 12 de maio, o projeto de lei de criação da Comissão Nacional da Verdade é encaminhado ao Congresso Nacional

No dia 24 de agosto, é lançado o Comitê Paraense Pela Criação da Comissão da Memória e Verdade.

No dia 18 de novembro é criada a Comissão Nacional da Verdade pela Lei no 12.528.

No dia 12 de maio, é homologada a Comissão Nacional da Verdade.

Em 31 de março é criada a Comissão Estadual da Verdade e Memória do Pará (CEV-Pará) com a Lei Estadual 7.802.

No dia 10 de dezembro, é entregue o relatório final da Comissão Nacional da Verdade à presidenta Dilma Rousseff.

No dia 31 de março, é apresentado o relatório final da Comissão Estadual da Verdade, na Alepa.

No dia 10 de dezembro, CNJ determina nova certidão de óbito para mortos pela ditadura cívico-militar instalada em 1964.

O peso da ditadura em números

434 vidas perdidas

191 os mortos

243 desaparecidos

Fonte: Relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Pará.

O longo trabalho em busca da memória e da verdade sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura gerou índices que mostram o impacto da violência política no Brasil. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade aponta, por exemplo, que são 434 vidas perdidas no período, sendo 191 pessoas mortas, 210 desaparecidos e 33 desaparecidos cujos corpos foram posteriormente localizados.

Pará sob coturnos

Fonte: Relatório final da Comissão Estadual da Verdade do Pará.

Na publicação da Comissão Estadual da Verdade e da Memória, apenas os casos relacionados à Guerrilha do Araguaia e à Guerra dos Perdidos, episódios ocorridos no Sul do Pará, somam 950 camponeses diretamente afetados pela ação do Estado durante a ditatura. Mas há outros números que podem sinalizar como a perseguição política e a eliminação de opositores deixou um legado sombrio para o país.

Na publicação “Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição”, publicado em 2013 pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, estão listados 1.196 casos estudados e os 602 casos selecionados de camponeses e apoiadores mortos e desaparecidos. São 75 pessoas identificadas como sindicalistas, 14 advogados, 7 religiosos, 5 mulheres em destaque e algumas das 463 lideranças de lutas coletivas.

564 pessoas mortas ou desaparecidas

5 mulheres

7 religiosos

14 advogados

75 sindicalistas

463 lideranças

Fonte: “Camponeses mortos e desaparecidos: excluídos da justiça de transição”, publicação da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (2013)

O livro também traz publicadas três listas: a Lista dos 1.196 camponeses e apoiadores mortos e desaparecidos, base inicial do estudo; a lista dos 602 casos selecionados de camponeses e apoiadores mortos e desaparecidos; e finalmente, a lista dos 131 camponeses e apoiadores cujas mortes e ou desaparecimentos forçados estão associadas à participação de agentes do Estado.

A legislação para garantir à memória histórica de um dos períodos de maior ataque a direitos humanos, com graves consequências à população e reflexos autoritários até os dias de hoje, ainda está sendo aperfeiçoada. Há consideráveis avanços nos últimos 13 anos, desde a instituição da Comissão Nacional da Verdade no governo de Dilma Rousseff, no entanto, ainda é possível progredir.

Chumbo no campo

O legado de violência da ditadura depois de 1964

Conflitos pela luta pela terra

Famílias envolvidas

de hectares em disputa

Camponeses assassinados

Enquanto essa reportagem é finalizada, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) avança mais uma casa nesse lento processo de reconhecer as violações do Estado brasileiro. No dia 10/12, o órgão aprovou a decisão que determina a alteração das certidões de óbito de pessoas mortas ou desaparecidas durante o regime militar brasileiro. Agora a causa da morte será reconhecida como “morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964”.

Anderson Araújo

Reportagem e edição

- Email:andersonjor@gmail.com

Emerson Coe

Edição de Multimídia

- Email:hojerijah@gmail.com

Demax Silva

Multimídia

Demax Silva

Multimídia

Thiago Sarame

Multimídia

Thiago Sarame

Multimídia